Эммануэл Дрор Фарджун — известный тополог, автор десятков научных работ, внесший фундаментальный вклад в алгебраическую топологию и теорию категорий, профессор Еврейского Университета в Иерусалиме. При этом Э. Д. Ф. — известный политический активист социалистического и антисионистского толка, в юности входивший в организацию «Мацпен». По просьбе КРОТа (и в продолжение серии наших интервью и совместных материалов с ведущими мировыми математиками) Иван Напреенко поговорил с Эммануэлом об истории его семьи, формировании его взглядов, арабо-израильских взаимоотношениях, атмосфере ведущих научных центров 1960-х и дружбе с Хомским. КРОТ благодарит Романа Михайлова за помощь в организации этого интервью.

Вы человек с арабской фамилией и еврейским именем. Расскажите о своей семье.

Мой отец — иудей по религии и этнический араб. Это обычное дело: миллионы иудеев живут в арабских странах, а арабская философия, музыка, культура, невидимые арабские существа, вроде джиннов, веками населяют иудейские сообщества. Моя мать – польская еврейка. Она уехала из Европы в 1935. Чувствовала опасность и, как выяснилось, совершенно обоснованно. В 1942-м все ее родственники погибли.

Мать была очень свободомыслящим человеком, и ее еврейство проявилось разве что в стремлении дать мне высшее образование. В остальном она была на сто процентов европейка. Родители познакомились в Палестине в 1937 году. Родственники матери – они тогда еще были живы – говорили, что она позорит семью. Выходит замуж за «шварце», за «черного». Религиозные ашкенази редко заключают браки с иудеями из арабских стран.

Специфика вашей семьи определила Ваше отношение к арабо-израильскому конфликту?

Несомненно. В семье у нас не было предрассудков. У нас говорили по-арабски, я рос в смешанной среде и никакого конфликта не ощущал. Для меня это естественно. Моя жена — из совершенно европейской семьи, и смотрит на ситуацию аналогичным образом: никаких предрассудков. К этой точке зрения можно прийти разными путями. Например, размышляя о том, что случилось с евреями в Европе, ты можешь решить для себя: мы не хотим поступать с арабами так, как нацисты поступали с евреями. Впрочем, из той же предпосылки можно выработать и противоположную позицию: раз нас уничтожали, мы должны быть эгоистичными, стоять только за себя.

Как вы попали в антисионистское движение?

Я влился в него очень рано, лет в 18-19, а еще раньше, лет в 16-17, у меня возникли подобные идеи. Примерно тогда я начал изучать общую теорию относительности. Согласно этой теории, все физические уравнения должны быть однородны, инвариантны. Они должны быть верны для любого наблюдателя, т.е. формулироваться вне зависимости от системы координат, поскольку мы не знаем, что происходит с наблюдателем. Он может двигаться, поворачиваться, вращаться, но уравнение должно оставаться постоянным, инвариантным для всех трансформаций. Это очень жесткое требование, и оно повлияло на меня в философском плане.

Математически говоря, я выработал инвариантный взгляд на мир. Он означает, что мои воззрения не должны зависеть от того, где я родился. Конечно, контекст влияет на то, как я говорю или формулирую свои мысли – влияет структурно, ментально. Однако я должен стремиться к инвариантному взгляду на мир, вне зависимости от того, родился ли я Пекине или Париже. Место моего рождения — это случайность, а не отправная точка в философском смысле слова.

К тому же на мои взгляды повлиял частный контекст: мои предки погибли в Европе, мне нравились арабы, я рос в европеизированной среде. По-настоящему я влился в антисионистское движение, поступив в 19 лет в университет. Там я познакомился со значимыми для меня людьми, в частности, с моим учителем, и стал писать в журнал «Мацпен».

Иметь подобные взгляды в то время было опасно?

Конечно. Требовалось определенное бесстрашие. Но у меня была подушка безопасности: я преуспевал в математике и был в универе на хорошем счету. В семье меня принимали — в первую очередь мать. Моя подруга — а теперь жена, Элиза — всегда меня поддерживала. Это важно, когда есть люди, которые готовы постоять за тебя на все сто процентов. Мы атаковали сионизм в различных его видах — как проект, направленный на возвращение всех евреев в одну страну, на изгнание палестинцев, на превращение страны в религиозное или националистическое государство. Мы исходили из позиций «инвариантного» социализма: условия жизни человека не должны зависеть от условий его рождения, которые он не выбирал.

После Шестидневной войны 1967 года критиковать сионизм стало опаснее, он стал агрессивнее. Но я к тому моменту прочел тысячи страниц об исторических персонах, которых преследовали за взгляды. Быть может, звучит смешно, но я был горд быть одним из них.

То есть вы были вынуждены уехать из Израиля в США?

Нет! Я решил поехать в МИТ, потому что в Израиле была слишком слабая топология. Топологию я начал изучать рано — лет с 18. Это был моя главная сфера математических интересов. Поначалу я занимался общей топологией но потом я понял, что геометрическая топология интереснее. В университете учили накрытием, фундаментальным группам, мне нравилось. Ориентированные, неориентированные многообразия — меня это очень привлекало. Я сказал своему учителю: хочу заниматься топологией. А он мне ответил: «В Израиле топологии нет. Но! У меня есть хороший американский друг, его зовут Дан Кан. Я напишу ему письмо».

И Кан тут же меня пригласил. Все случилось очень быстро; документы были готовы за две недели. Надо сказать, в США тогда царила дикая паника, поскольку СССР запустил спутник. Американцы вкачивали в науку массу денег, открыли двери для математиков и физиков со всех континентов. Это очень сказалось на университетах.

Летом 2018 года израильский парламент принял законопроект о «еврейском национальном государстве», который закрепляет «исключительное право евреев на национальное самоопределение» на территории страны. Законопроект, в частности, понижает статус арабского языка с официального до языка со «специальным статусом». Что вы об этом думаете?

В этом законопроекте нет ничего нового. По существу это «разбавленная» версия того, что сионисты хотят на самом деле, а хотят они апартеида. Я считаю, что Израиль – это не еврейское государство. Не может быть еврейского государства в стране, где 30 процентов населения — не евреи. Даже если 100 или ноль процентов, еврейское государство — нонсенс! Еврейство — это свойство личности, сообщества, а не государства, у которого, при этом, могут быть какие-то свои вековые, традиционные символы.

Что такое государство? Это армия. Но в израильской армии множество арабов. Правительство? Там арабы. Больницы? Половина персонала арабы. Так что же означает «еврейское государство»? Это слоган, который провозглашает стол — стулом. Он не соответствует реальности, но соотносится с идеей — выгнать всех арабов. Конечно, ее нельзя реализовать в ближайшее время, но сионисты хотят сохранить ее как перспективу, как ориентир, как ожидание мессии.

Это ориентир успокаивает. Представьте, что на этом столе лежал бы кусок хлеба, но я бы не мог его съесть. Я бы сказал, «ничего, я съем его завтра, или однажды». Ориентир говорит, что я движусь в правильном направлении, что мой градиент, говоря математически, корректен. Ведет ли он меня к моей цели, конвергирует ли он — это другая история. Я счастлив, что этот ориентир таков.

Почему?

Потому что он противоречит реальности больше, чем когда либо. Арабское сообщество, несмотря на давление, оправляется от шока первых трех десятилетий существования государства Израиль, когда было изгнано 70% арабского населения. Оно быстро растет, несмотря на сионизм – как росло еврейское население Европы, несмотря на антисемитизм. Конечно, арабам тяжело, но они держатся в соответствии с идеей «сумуд». Они словно муравей: ветер его сдувает, но он карабкается. Несмотря на все сложности, на весь еврейский фашизм арабское общество прогрессирует – не только на Западном берегу реки Иордан, даже в секторе Газа. И это пугает сионистов. Поэтому они принимают подобные законопроекты — из фрустрации, делая заявку на то, что нельзя осуществить.

Израиль — не еврейское национальное государство. Ты можешь надеть футболку с надписью «медведь», но не станешь от этого медведем.

Похоже, что вопрос о решении арабо-израильского конфликта по сценарию одного, двух, или трех государств для вас не стоит.

Я не думаю, что решение существует. Существует бесконечный набор решений, пространство решений, которое удовлетворяет уравнению. В математике есть уравнения, например, уравнение Бернулли, в связи с которым никто не знает, есть ли у этого уравнения хотя бы одно решение. Некоторыми уравнениями пользуются, не зная, есть ли у них решение вообще!

Вопрос о двух, или трех государствах затмевает другой, главный вопрос – о природе государств. Фашистское государство – это хорошо? Если палестинцы учредят религиозное государство – это хорошо? Нет! Уравнение может быть удовлетворительным без ответа о количестве государств.

Я не претендую на знание, как приблизиться к решению уравнения. Я констатирую реальность: существует одно государство. ООН говорит, что это государство Палестина, я симпатизирую этому решению, но как бы то ни было – есть одно государство.

Такова реальность — то, что есть. То, что необходимо смещать, толкать в сторону инвариантности. Это тяжелый труд и мой личный жизненный проект: смещать реальность в сторону все большего и большего соответствия инвариантности.

Вернемся в США конца 1960-х. Опишете атмосферу того времени.

Время удивительное. Очень интеллектуально насыщенная атмосфера! 1968-й. Мне 23 года. Я любил математику и был очень политизирован. Отгремел Карибский кризис, убили Кеннеди, набирала обороты Вьетнамская война. В топологии происходила революция, но я этого еще не понимал. Топология, которой занимался мой учитель (Кан), не была топологической. Он называл ее комбинаторной. Это было большое открытие, но я не до конца это понимал. Мне же хотелось быть более топологическим. Кан говорил о полусимплициальных множествах, но я ведь приехал изучать топологию, а не полусимплициальные множества. Это был настоящий шок, когда твой профессор учит тебя совсем не тому, на что ты рассчитывал! Потребовалось определенная гибкость ума. В МИТ тогда собралось много очень сильных топологов — Салливан, Милнор.

Так вот, война. Я познакомился с Хомским, и сразу понял, что он хочет быть столь же вовлеченным в антивоенное движение, как и его герой Рассел — в движение против ядерного оружия. Война во Вьетнаме мне просто вынесла мозги. Я понимал, что США — это эквивалент нацистской Германии. В соответствии с моим принципом однородности, история носит инвариантный характер. То, что произошло — происходит и произойдет. Нацизм – не есть единичная точка в истории. Считая нечто единичным, вы теряете чувствительность к схожим событиям. Вы их недооцениваете: «ну, просто еще маленькое убийство». Нет, и нет! Масштаб не важен, важна природа человеческого поведения.

В общем, война во Вьетнаме и нацизм были для меня эквивалентны. Мы бурно спорили — некоторые студенты были за вторжение. Мы устраивали сидячие забастовки, демонстрации, оккупировали кабинет декана, укрывали на кампусе тех, кто бежал от полиции. Помню, я сидел у себя в комнате, слушал новости о том, сколько убитых солдат вернули в США и радовался каждому мертвому американцу. Ужасное дело.

Вы симпатизировали СССР?

Конечно. На примере Кубы, Африки, того же Вьетнама мы видели, что СССР помогает слабым. Таким образом, он стремится к большей однородности, если говорить в моих терминах. Вообще, мы были очень коммунистически настроены. Тогда я верил, что экономикой можно управлять из единого центра. Сейчас я думаю иначе. Вообще в израильском обществе были распространены просоветские настроения: частично в связи с традициями социализма, частично потому, что СССР спас тысячи, если не миллионы — я точно не знаю, евреев. Поэтому, когда в 1968-м году СССР вторгся в Чехословакию, у меня просто сердце разбилось. Формально СССР был предан инварианту, но стремился его достичь не-инвариантными способами — что ж… это не простительно, но смягчает и без того сложную ситуацию. Поскольку Китай и СССР поддерживали Вьетнам, мы были за них. Для поражения США это было исторически важно — не только для Вьетнама, но и для других стран. Когда 1975 США вывели войска, мы устроили большую домашнюю вечеринку. Было очень круто!

После радужных надежд 1960-х многих настигло разочарование. Вы его ощутили?

Я марксист. Я верю в революции, и не верю в не-революции. Это значит: есть движение, оно может что-то изменить. Но не бывает мессианских движений, которые могут привести к «новому духу» без изменений самой экономической системы, т.е. капитализма. Да, я был разочарован. Но не могу не отметить, что случился прогресс. Пусть очень частичный, но прогресс. Я по своему характеру всегда удовлетворяюсь даже частичным улучшением.

Человеческая жизнь в исторической перспективе очень коротка. Ты глуп, если ждешь на протяжении своей 40-летней жизни фундаментальных перемен. Нужно быть счастливым, если хоть что-то изменилось к лучшему. Думаю, в Америке — и в мире — многие вещи изменились к лучшему.

Например, улучшилось положение афроамериканского меньшинства. Улучшилось не значит, что оно стало хорошим. Оно далеко от хорошего. Но стало лучше. Положение женщин стало лучше. В сексуальности произошла революция. В свои 23 года и не представлял себе все это разнообразие идентичностей! Я был очень простым в этом отношении парнем. Надо сказать, что Израиль очень открыт для сексуальной вариативности — речь, конечно, не о религиозных евреях. Гомосексуалы есть во многих семьях, и отношение к ним толерантное.

А что на счет арабов?

У арабов то же самое, хотя в меньшей степени. Тысячи арабов уезжают в еврейские города, и некоторые города принимают их без всяких проблем — например, Тель-Авив или Хайфа. Конечно, в деревне, городке с населением 30-40 тысяч человек куда сложнее сопротивляться нормам, особенно в сексуальном плане. Но 20 лет назад невозможно было представить себе, что арабская девушка уезжает учиться в университет и живет сама по себе. Ей бы пришлось каждую ночь возвращаться домой. Сейчас это приемлемо и даже обыденно.

При этом, конечно, страна глубоко разделена: религиозные сообщества очень давят на людей, если они, например, нарушают пост в Рамадан или Йом-Кипур. Но в том же Тель-Авиве масса людей, которые не слушают эту чушь.

Если сравнивать США сейчас и тогда, то какое различие вы бы в первую очередь зафиксировали?

Что мы видим в Америке сейчас? Масса людей становятся консерваторами. Это реакция на тревогу, а тревожит сама реальность. Америка стремительно теряет доминирующие позиции, которые занимала четверть века назад. Она становится слабой державой — по сравнению с Россией, Китаем, другими странами, которые набирают силу экономически и культурно. Больше нельзя сказать, что США — первая держава мира, как нельзя сказать, что Израиль — еврейское государство. Это не соответствует действительности.

И в науке это тоже так?

В науке это пока не так, особенно в биологии – а по моему убеждению, это самая важная на сегодняшний день отрасль знания, где есть глубочайшие тайны, к которым пока не ключа. Но научное первенство трудно удержать. Знание быстро передается, и через 20 лет, Китай или Индия могут быть сильны в биологии также, как США или Европа. Внутренний образ США не соответствует реальности – не только с психологической, но и экономической точки зрения. Деградация экономики, сокращение зарплат, проблемы с наркотиками, неспособность интегрировать талантливую молодежь из глубинки — вот вам целый клубок проблем! Нормально ли, если единственный способ для молодого человека из глубинки продвинуться в жизни, — это пойти в армию? Нет! И еще в США нет ни малейшего уважения к интеллектуальным достижениям. Нет уважения к труду в принципе.

По всему миру, не только в США, мы видим так называемый консервативный поворот. Что Вы скажете по этому поводу как марксист?

Как марксист, я скажу что в последние 30 лет мы наблюдаем расцвет капитализма вне Запада — в Китае, Индонезии, Малайзии, Индии и т.п. У Запада, в широком смысле, есть потрясающие социальные достижения, заработанные трудом. Но он — больше не центр мира в плане технологий и экономики. То, что нажито колоссальным интеллектуальным трудом, легко распространяется. Лучшие университеты США заполнены людьми с Востока. Сила, грубая экономическая сила смещается на Восток, и это вызывает фрустрацию на Западе. Отсюда консервативный поворот. Племенные инстинкты, которые нельзя недооценивать, заставляют людей сбиваться вместе, акцентировать свою идентичность в тревожные времена. Люди по свой природе — племенные существа. Взять даже математиков — это ли не племя? Инстинкт действует на сближение. Я верю в эволюцию, в то, что мы всего лишь животные.

В книге «Законы хаоса», написанной в соавторстве с Моше Машовером, вы анализировали капиталистическую экономику. Чуть раньше вы сказали, что больше не верите в плановую государственную экономику. Не кажется ли вам, что идеи госплана опередили свое время, и сейчас, посредством развитых технологий, мы можем реализовать плановую, полностью рациональную экономику?

Я склонен с вами согласиться. Я готовлю второе издание этой книги, и оно посвящено в то числе этой проблематике. Каков замысел этой работы? Показать средствами современной математики, что экономическое преуспевание на 90, если не на 100 процентов зависит не от ресурсов или «успеха», а от труда – труда физического или интеллектуального. Нельзя понять экономику, по меньшей мере капиталистическую, рассуждая в терминах марджинальности и выгоды. Мы показываем, что труд – всему голова, и в этом смысле наша работа весьма традиционна, она в русле марксистской традиции. Во втором издании мы будем говорить о вещах, которые вы затронули. Современные технологии, средства коммуникации могут способствовать экономической однородности.

Я поддерживаю идею рационального планирования экономики, что вовсе не предполагает наличие единого центра управления. Возможно оптимизировать поведение сложных систем, рационально внедряя элементы случайности и децентрализации. Пока я не могу об этом рассказать более детально – я понимаю это на уровне слоганов, идей. Рациональная оптимизация экономики без централизации возможна. Как именно — я пока не знаю. Но знаю, что невозможно взять капиталистическую экономику — будь то в Китае, Россия или США — и передать всю собственность государству. Это не работает. Следует уничтожить саму идею собственности.

Вы можете назвать себя технологическим оптимистом?

По характеру я оптимист, но в отношении технологий я занимаю, скорее, нейтральное положение. В юности я был счастлив заниматься топологией в том числе потому, что с ее помощью нельзя никого убить. Сейчас я в этом не так уверен.

Расскажите о своей дружбе с Хомским.

Мы весьма близки. Мы познакомились в контексте антивоенного движения. Он был против войны во Вьетнаме, я был против Шестидневной войны. Мы много беседовали на эти темы и в конечном счете он принял нашу, очень критическую точку зрения на сионизм. Со своей стороны Хомский был социалистом и реалистом, много рассуждал об экономике США, положении черных. По существу, он полагал, что США — главный источник мировых проблем, что это самое плохое место на Земле. Приятно, конечно, такое слышать от американца, но эта точка зрения противоречит моему принципу однородности. Еще могу сказать, что Хомский, несмотря на весь свой рационализм, не слишком верит в эволюцию. Он полагает, что люди — это качественный скачок по отношению к животным, словно бы между ними не было постепенного эволюционного перехода. Примерно так же евреи думают, что качественно отличаются от всех других людей. Я так не думаю.

То, что вы говорите о «качественном скачке» людей по отношению к животным, можно проиллюстрировать идеей врожденных грамматических структур. Как вы относитесь к этому концепту Хомского?

У меня нет четкой точки зрения по этому вопросу. Но я вижу проблему в том, чтобы говорить об исключительном человеческом духе, который, якобы, отличается от духа собак или других животных. Это противоречит моей идее инвариантов, моей глубокой вере в неспешную эволюцию. Я считаю, что у животных есть дух, язык, свое понимание мира, которое нельзя считать менее ценным, чем понимание человеческое. Просто они не сводятся друг к другу, как топология не сводится к музыке.

У меня есть хобби — я изучаю муравьев. Хомский всегда мне говорил, что изучая муравьев, ты ничего не поймешь о людях. А я уверен в обратном: изучение муравьев поможет тебе лучше понять людей и человеческое общество в целом. Это как алгебра и топология – сферы различные, но смежные. У них одна базовая логика, или структура, которую можно дедуцировать. Хомский подобную точку зрению называл социальным бихевиоризмом, биологической социологией, и боролся с ней изо всех сил. Во многом справедливо: нельзя сводить существ к «черным ящикам» и рассматривать только точки ввода и вывода. Надо стремиться заглянуть внутрь. И все же, на мой взгляд, разница между людьми и животными поверхностна. Ходьба и полет – разные вещи, но в интересах познания эту разницу можно игнорировать. Как, например, музыкальный вкус или форму носа. У нас с вами разные носы и слушаем мы разную музыку — вы техно, я джаз, но это не мешает нам находить общий язык. Такие вещи топология называет «слабыми эквивалентами».

Позвольте личный вопрос. Вы религиозный человек?

Нет. Решающее влияние на меня оказала мать, а она была совершенно не религиозным человеком. В Израиле трудно быть религиозным человеком, потому что религиозные люди очень реакционны.

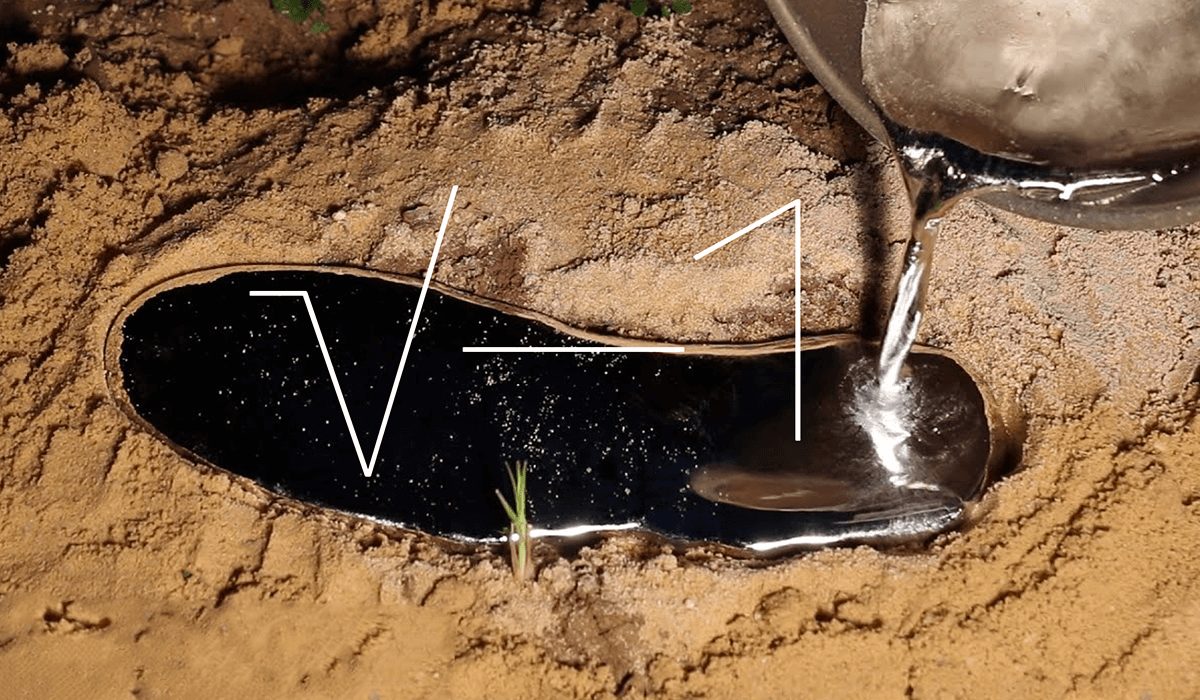

Возможно, вы хотите спросить, верю ли я в бога? Нет, я не верю в бога. Я знаю, что бог существует. Существует также, как существует корень из минус единицы. Это концепт, созданный людьми. Создан он на эволюционной или какой-то иной основе – мне все равно. Бог однажды возник, как возник корень из минус единицы. Бог, дьявол, призраки, духи — конечно, эти сущности существуют. Но я не «пользуюсь богом», как многие люди не пользуются в быту минус единицей. Мне это не нужно. В своей эмоциональной, музыкальной, профессиональной жизни я счастлив и без бога.

Беседовали: Иван Напреенко, Роман Михайлов