— Вы много говорили об интересном. Занимались ли вы чем-то неинтересным?

— У меня в жизни меняются интересы. То, что я делал прежде, сегодня мне уже кажется не слишком занимательным. Самое тяжелое было в школе — десять лет издевательства.

— Как прошло это время?

— Младших классов я не помню. Начиная с пятого класса я сидел и думал о чем-то своем, а класс мне мешал — надо было слушать, что они говорят, тебя могли спросить о чем-то, надо было быть всегда к этому готовым. На большинстве уроков постоянное издевательство. Это была пытка — непрерывное бу-бу-бу вокруг. В школе я не мог ничего написать, мне было нечего сказать. Сочинения не писались. Да и сейчас, когда надо написать письмо, у меня распадаются буквы. Помню, начинаю что-то писать, буквы разбегаются, не могу физически заставить себя продолжать. Я научился писать, когда занялся наукой — появилась необходимость записать то, что кому-то нужно будет прочесть и разобрать. Появилось умение правильно рукой двигать, до этого это был дико мучительный процесс. Математика помогла.

— После школы уже не было неинтересного?

— Нет, дальше все было интересно — я делал, что хотел.

— Я слышал, что вы симпатизируете цирковому искусству.

— Да, я занимался гимнастикой немножко, достиг второго разряда, мог сделать сальто. Но в какой-то момент порвал сухожилие: поехали в университете на картошку, я простудил плечо, стал делать флаки и получил травму. Возможно, оно и к лучшему — очень затягивало. Хотя плечо до сих пор плохо работает.

— Если вам близок цирк, то наверняка должна быть симпатия к бродягам, кочевникам, номадам, представителям периферии.

— Несомненно. Если бы получилось жизнь прожить в цирке, я был бы рад это сделать — у меня все-таки были способности. Что до бродяг... Я рассматриваю их как слой общества, живущий в другой плоскости, которая вполне может оказаться в конечном итоге существенной для всех. В кризисных ситуациях они, возможно, будут наиболее приспособлены к выживанию. Они живут по другим принципам, они не так встроены в стандартное. Это интересное явление, которое я не очень понимаю.

— В науке тоже ведь есть периферия и центр, гущи актуальности. Вы задавали мейнстрим на протяжении десятилетий. Как вы смотрите на то, что выброшено на обочину науки?

— Я стараюсь думать и оценивать независимо от того, где это находится. Мои предпочтения не зависят от того, мейнстрим ли это или наоборот. Вы чувствуете, когда появляется нечто интересное и глубокое независимо от положения.

— Сейчас очень актуальны нейросети. Я правильно понимаю, у них есть что-то общее с вашей идеей эрго?

— Пожалуй что так. Общая идея заключается в применении композиций простых операций. Вопрос — как это организовывать? Нейронными сетями занимались инженеры, а не математики. Инженеров нельзя оценивать как математиков. А математически я только начал продумывать эти вопросы.

— Какая математика там живет?

— Чисто формально там есть линейная алгебра и композиции. Но это явно неэффективно. Они не затрагивают центральное свойство нашего мышления, а именно его универсальность, способность поглощать и организовывать любые объемы информации. С другой стороны, часто задачи, на которые нацелены нейронные сети, — нечеловеческие, это узконаправленные задачи. Играть в шахматы — не наше дело.

— Вы не видите между программами нейросетей и программой эрго тот зазор, который есть между полезным и интересным? Возможно, эрго-системе будет забавно проиграть в шахматы, она может насладиться процессом проигрыша, а нейронные сети нацелены однозначно на победу.

— Несомненно. Идея эрго — создание машины, которая будет делать то, что ей интересно. Дальше ее можно направить. На мой взгляд, некоторые части нашего мозга не имеют никакой цели. Они делают то, что им по-своему интересно. К примеру, структура зрительного восприятия жестко фиксирована, а структура восприятия запахов скорее случайна. Геометрия зрения очень отлична от геометрии обоняния. Это эволюционные вещи — эволюции часто придают необычайный вес, но системы самообучения могут быть суперпримитивны. Если сделать хорошую программу, она эволюцию пройдет за два часа. Точнее — простую часть эволюции. Высшая эволюция, конечно, более остроумная вещь. С этим связана серьезная математическая проблема, и опять же, это нетрадиционная математика, математические задачи почти все выходят на бесконечность, а эти находятся в определенных границах, числах, и за эти числа не могут выйти, как в биологии, так и в нашем мышлении.

— Расскажите о своем столкновении с иностранными языками.

— В школе я учил немецкий, и ничего не выучил — это было чудовищно. В университете продолжал его изучать, но там давали задания, которые наши студенты-немцы не могли выполнить. А затем я пошел на курсы английского для тех, кто собирается ехать за границу. И выучил английский за год. С французским так не получилось, не было подходящих учебников. Потом мне такой попался, изданный в Квебеке, но было слишком поздно. Освоил также немного итальянский — фонетически для нас это очень простой язык. Экзотическими языками не занимался, да и вообще языками заинтересовался довольно недавно, когда оценил глубину лингвистики.

— Можете этот момент подробнее раскрыть? Каков ваш взгляд на язык вообще?

— Язык — крайне интересная вещь, я стал много читать об этом в последние годы. Я прочитал Чомского [М.Г. произносит эту фамилию именно так. — Прим. КРОТ], это было очень интересно. С другой стороны, у Чомского имеется слабинка, он не проявляет достаточного интереса к разным языкам, фиксируется в основном на английском. А последние годы началось активное изучение малых языков, без письменности, австралийских, языков американских индейцев и прочее. Они поражают своей непохожестью, это другое мышление, другие миры. Показательная история связана с племенем пираха в Амазонии. Лингвист и проповедник Дэниэл Эверетт, приехавший к пираха, отказался от своей веры и принял их религию, посчитав, что их мировоззрение по духу ближе к идеальному христианству. В языке пираха нет понятия числа и, по-видимому, нет понятия цвета и придаточных предложений, это потрясающе интересно. У Эверетта был конфликт с Чомским по этому поводу. Есть и другие языки, в которых глаголы не отличаются от существительных, необходимо глубоко вникать, чтобы понять их. К сожалению, подобные языки исчезают, вы знаете, в том числе и в России, языки сибирских народов. Каждый из таких языков — другая проекция мышления.

— Вы интересовались искусственными языками типа ифкуиль?

— Нет, а что это такое?

— Американский лингвист Джон Кихада более двадцати лет создавал этот язык. В нем больше семидесяти падежей, очень сложная грамматика. Но он позволяет компактно выражать объемные конструкции. Стандартный пример — фраза «группа клоунов начинает спотыкаться на бегу» на ифкуиль переводится двумя недлинными словами.

— Короткие сжатые слова, насколько я понимаю, есть у эскимосов. Но я не совсем понимаю концепцию слова. Что значит «слово» и что значит «неслово»? Я не уверен, что концепция слова настолько ценна и адекватна. Я пытаюсь выработать математический механизм понимания языка без навязывания сложных понятий. У вас имеется письменный текст и вы ищете в нем базовые структуры. Мне кажется, это можно сделать с помощью математики и прийти к пониманию языка.

— Что такое текст? Набор символов?

— Да, линейно организованный. У него есть внеязыковая организация, которая соответствует языковой. Текст разбит на единицы — слова, предложения. Частота появления слова зависит от текста. В этом текста она такая-то, в этом такая-то. Это уже не число, а дерево, другая структура. С другой стороны, ту же структуру можно пытаться извлечь из языка в целом. Вы еще не знаете, что это язык, вы применяете этот метод к какому-то потоку символов. Такой подход работает до прагматики — сначала восстанавливаются грамматика и семантика, а потом вы застреваете, отвлекаетесь, и язык начинает служить мерой восприятия чего-то другого. Появляются другие потоки сигналов, которые язык может отразить, включая себя самого. Язык уже подготовлен к этому. Это структура, которая позволяет относить части к самому себе. Как это увидеть в языке, если вы не знали, что это язык? Таково характерное свойство языка, подобного нет в музыке, например, или в шахматах. Там богатая структура, но этого близко нет, вы не можете шахматами говорить о шахматах, музыкой говорить о музыке. Можно ли разглядеть такое в наборе символов? Например, если вы имеете дело с дельфином? Как понять, что это именно язык? Невозможно установить такое простым нахождением конфигураций, паттернов. Это ключевой момент нашего мышления — мы постоянно отвлекаемся и описываем то, что видим извне. В математике вы отвлекаетесь, и возникает теорема Геделя. Это дополнительная операция — отвлечение, и неясно, как ее формализовать.

— Вы сейчас занимаетесь системами, которые будут брать корпусы текстов и...

— Понимать их. Они могут их понимать. Возможно, неправильно, но понимать.

— Правильно-неправильно — это сложный вопрос, это вопрос интерпретаций.

— Да, это вопрос интерпретаций. Но они смогут коммуницировать, это будет не бессмысленно. Вот как я это себе представляю. Есть неизвестный язык, на нем говорят по радио. Вы слушаете, слушаете, и ничего не происходит. Но если дать его детям, дети начинают понимать этот язык и коммуницировать на нем, и вы видите, что они довольны друг другом, а сами ничего не понимаете.

— У меня есть один знакомый алхимик, он беседует с птицами на птичьем языке, и птицы ему отвечают. Он не может понять, что ему говорят, но они определенно ему отвечают. Они молчат, пока он что-то не выскажет.

— Да, это интересно, гипотетически мы знаем, о чем говорят птицы — наверняка они охраняют свою территорию. Можно ли проанализировать птичье пение, понять, чем оно отличается от человеческого текста? Как его формально описать? Сложная задача, я даже такую простую вещь не понимаю: как выловить направление речи? Как читается текст — слева направо или справа налево? Фонетически, наверное, можно догадаться. Но, тем не менее, насколько время (в какой последовательности это писалось?) встроено в текст — неясно.

— Как бы вы подошли к проблеме изучения языка дельфинов, китов, птиц?

— В первую очередь, надо набрать материал, найти общие способы анализа сигналов и их структурирования. Сигналы часто повторяются, и с точки зрения структуры мы можем многое исключить из потока. Человеческий текст вы можете обычно сжать раза в два, не более. У дельфинов семантика может быть непосредственно связана с эхолокацией.

— А киты ведь встают и поют песни, которые распространяются за тысячи километров, у них фактически есть свой интернет.

— За тысячи километров? Я слышал их песни — это очень красиво. Но опять же, непонятно, язык ли это. Не всякая коммуникация есть язык. Насколько объемна там структура? Языки не равны: языки большого сообщества реализуют больше конфигураций.

— Что бы вы сказали, если бы узнали, что в математической лаборатории открылась голубятня, и там пытаются изучать язык птиц?

— Очень интересно. Но что из этого получится? Единственное мое замечание было бы — не делать априорных высказываний о сути языка. Если изучают птиц, их поведение, их звуки, это может быть язык, а может и нет. Несомненно, там есть измерения, которые еще не извлечены, и найти способ извлечения новой информации — страшно интересно. Но это непросто. Когда непрофессионалы начинают наблюдать за животными — что получается? Конечно, относительно недавно начали наблюдать за животными без вторжения, ставить камеры. А так вы вторгаетесь в их мир и меняете его. Было много наблюдений за шимпанзе, но их считают неправильными из-за присутствия людей. Конечно, интересно понять, структурировать эти данные. Но надо быть очень осторожным.

— Многие ваши результаты связаны с введением метрического понимания в сложные объекты...

— Это моя способность. Не то что бы я считал, что так надо, просто так получается. Это то, что у меня получалось несколько раз неплохо.

— И вот перед вами текст как пространство. Вы думали о нем как о метрическом пространстве?

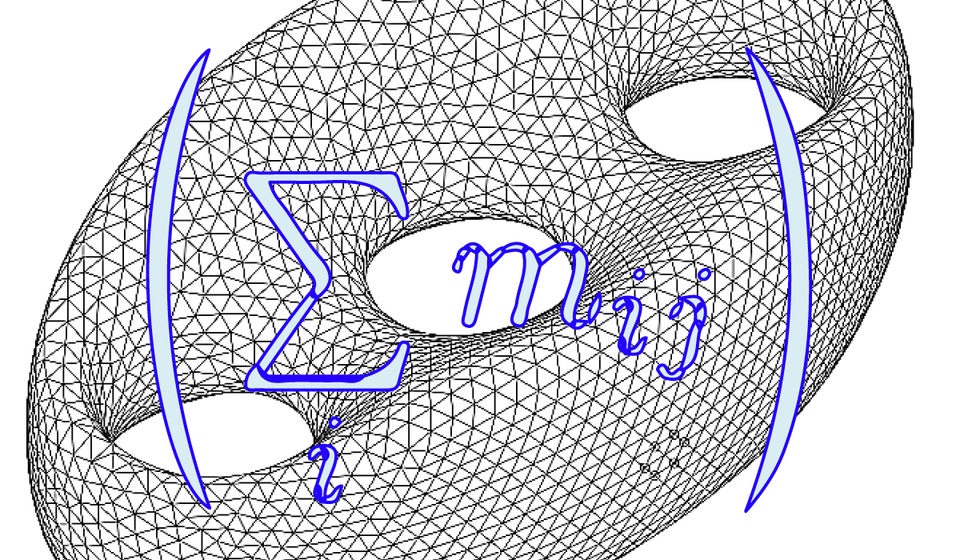

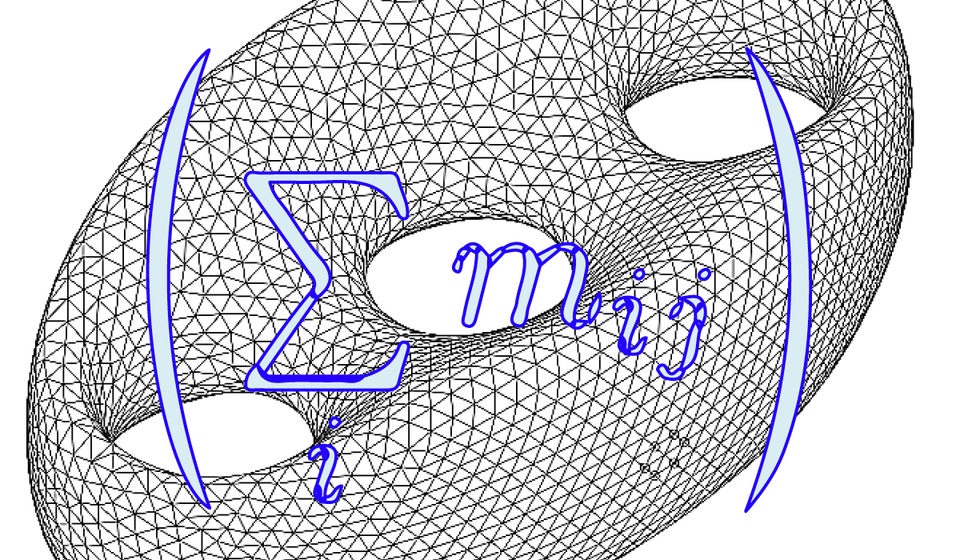

— Это наивная картина. Некоторые участки текста близки потому, что повторяют похожие символы. И тогда текст скручивается. У вас получается клубок, у него есть какая-то форма. И вот интересно, как эта форма зависит от языка, от текста.

— Гомологии можно считать...

— Можно гомологии, хотя я скорее представляю себе как белок сворачивается. Гомологии там мутные, у текста есть некая форма, он продолговатый или круглый, как облако. Можно ли придать этому смысл? Я несерьезно к этому отношусь, это тривиальная часть. На самом деле для меня нет ясности в этом вопросе, я несколько раз пытался формализовать, но возникает проблема самозацепления, самовыражения языка. То, что я пытаюсь уловить — это универсальный подход к языкам: как найти пространство, в которое их можно вложить и о котором можно будет говорить.

— Ведь порождающие грамматики Хомского [общий подход для задания всевозможных языков, в том числе и естественных. — Прим. КРОТ] — как раз универсальная машина.

— Вот с этим я не согласен. Несомненно, да, то, что имеются порождающие грамматики — это да. Но они не покрывают языки. В чем состоит наше несогласие с ним? Он считает, что можно вкладывать одно в другое сколько угодно раз. Черта с два! Есть граница. Например, есть число четыре, через которое мы не можем перейти. В русском языке грамматически пять равно бесконечности. Один стол, два стола, три стола, четыре стола, а вот пять столов — это уже бесконечность столов. Действительно, четыре предмета вы воспринимаете с усилием, а три непосредственно. Три предмета вы воспринимаете сразу, четыре за полсекунды, пять за секунду.

— Расскажите о вашей дискуссии с Хомским.

— Мы говорили как раз на эту тему. Он сказал, что в языке имеется бесконечная рекурсия. А я ему ответил, что слово «бесконечность» есть в математике, вне математики оно непонятно что означает, а в нашем языке это пять. Мы напрямую не воспринимаем больше четырех чисел, даже трех с половиной. Как быстро вы можете сказать, сколько точек? Три сразу. А четыре — вам нужно время, чтобы посчитать. Дальше мы начинаем структурировать, человек не воспринимает неструктурированные множества. И вся грамматика устроена так же. «Собака, которая гоняется за кошкой, которая гоняется за мышкой, которая...» — тут вы теряетесь. Несомненно, порождающие грамматики — замечательная идея, они существуют, но в языке есть и нечто другое. В языке есть единицы, язык — определенная дискретизация, вы режете восприятие на куски. Когда вы его разрежете, вы увидите вложенные интервалы — это и есть ваше дерево Чомского. Но там есть много чего еще. И не факт, что такое дерево является ключевым, все может быть устроено иначе. Второй момент моего расхождения с Чомским: он очень критически относится к теории вероятностей и статистическому анализу языков. Я пытался ему объяснить, что то, что он говорит — правильно, просто его интерпретация вероятности наивна. Отчасти потому, что так написано в учебниках. Когда пишут теорию вероятностей с точки зрения применений — это неверно. Как интерпретировать те или иные вероятностные понятия? Ведь они до какого-то места применимы, а дальше неприменимы. Даже в физике, в статистической механике, есть позиция конфигурации атомов, она с вероятностью десять в минус двадцать шестой... — что это значит? Ничего не значит, вы не можете такое ни измерить, ни проверить. Хоть это ничего не значит, но отсюда следует, что у вас какие-то вещи равны, и с этого момента вы начинаете работать над вопросом, что такое равные вероятности. А ведь это может быть не равенство, а стрелка совсем другого типа. Это же должно быть и в языках. Не число, а равенство определенного сорта, в категорном или метакатегорном смысле. Вероятность предложения не имеет смысла, предложение слишком длинное. Так и в физике ведь не бывает. Это же шутка такая, мы этого не видим. Все время происходит некая путаница, некоторый математический язык начинает восприниматься буквально, а там возникают проблемы интерпретации. Можно интерпретировать совсем по-другому. Кстати, вы знаете, что Воеводский [математик из Москвы, работал в Принстоне, лауреат Филдсовской премии, занимался изучением оснований математики и алгебраической геометрии. — Прим. КРОТ] пытался построить категорный подход к теории вероятностей?

— Но не получилось.

— Да, у него не получилось. Он слишком прямо подошел. Эта категорная идея мне кажется правильной, но напрямую неясно, как это надо делать.

— Вообще, как вы считаете, можно ли назвать функториальный взгляд на вещи в математике правильным?

— Несомненно. Он не всегда работает, но если его в голове нет, это нехорошо.

— Расскажите об идеях, концепциях, результатах, которые вас глубоко впечатлили.

— Когда я учился, первым таким событием стала теорема об индексе. А еще топология — когда начал ее понимать и ощущать. Когда уже начал работать, огромное впечатление произвели работы Смейла и Нэша, которые показали, как можно играть с многообразиями руками. Дальше уже — работа Дональдсона, это потрясающая вещь: анализ вошел в топологию неочевидным образом. До этого анализ участвовал в топологии довольно банально. В комплексной геометрии, алгебраической геометрии, были примеры утверждений, доказательства которых используют либо анализ, либо редукцию по модулю p, и у которых не видно элементарных доказательств. В топологии это был первый пример. Еще относительно недавно на меня впечатление SLE произвела [Schramm-Loewner evolution. — Прим. КРОТ], меры на пространстве кривых — потрясающим образом состыковалась теория вероятности с комплексным анализом. Другое, что я понимаю гораздо хуже, но выглядит оно потрясающе — то, что происходит с арифметическим Ленглендсом, регулярности, которые чисто экспериментально находят при анализе деофантовых уравнений, получаются распределения, устроенные по законам, предсказанным Ленглендсом, и никто не может их объяснить. Ну и сама схема, гипотеза Ленглендса в своей форме, это супер-простое утверждение. Но в данном случае мое отношение скорее романтическое, поскольку я не понимаю той математики.

— Не могу не спросить про ваш совместный проект с Дэвидом Линчем.

— Этот проект прошел через несколько стадий. Он начался с вопроса: как математику донести до способных детей? Это социальная проблема. К примеру, есть Эколь Нормаль, из которой выходит, наверное, половина математиков Франции. У половины студентов там папа или мама математики. Ясно, что выборка совершенно неправильная, способности ведь распределены между всех.

— Аристократия...

— Да, аристократия, это неправильная система. Правильная система должна создавать элиту, но элита должна быть не наследственной, а динамической. А аристократия — это вредно, это плохо для науки. Есть дети, которые стали бы математиками, но их никак не вытянуть, они никогда не слышали про Эколь Нормаль. Печальная ситуация. И с этого мы стартовали. Сделали выставку о математике, оформленную художниками. Я там поучаствовал вместе с Линчем и певицей... сейчас вспомню... Патти Смит. С Линчем мы пообщались совсем немного, он показывал мне старую типографию.

— Вы чувствуете определенную традицию, которая стоит за вами, за вашим мышлением? Возможно, это опыт предков, религиозность.

— Конечно, я вырос в России и эту традицию впитал, ну и чуть-чуть впитал традицию Америки и Франции. Конечно, сильнее всего повлияла российская традиция. Она очень сильная. Насчет слова «традиция» я не уверен, скорее атмосфера России. Это было в детстве и это навсегда осталось.

— Что глубже всего осталось в памяти из детства, что является глубокой вашей составляющей?

— Тогда жизнь была внешне ограниченная, но, с другой стороны, у детей была большая свобода. В шесть лет, помню, ходил сам в школу зимой, это сильные воспоминания... Мы жили в Воронеже тогда, прицеплялись к лошадям и по снегу катались. Это то, чего сейчас дети не могут делать. Были и другие вещи в том мире, часто неприятные. Но остается сильное впечатление, что была настоящая независимость в детстве. Сейчас у детей таких возможностей нет, все становится более и более приглаженным, что не вполне... В этом есть что-то не то.