26 апреля объявил о самовольном прекращении своего существования Театр Тру — редкой самобытности и энергоемкости коллектив из культурного подполья Санкт-Петебурга. За пять лет команда актеров под руководством Александра Артемова и Дмитрия Юшкова выпустила и перевыпустила пять спектаклей. Шестой выдержал только один предпремьерный показ. Назывался он «Молодость жива». Театральный критик Алексей Киселев рассказывает о том, что мы потеряли.

Театр Тру существовал в мерцающем режиме, хулиганским наскоком появляясь там, где не ждали — в байкерский клубах, супермаркетах, солидных театральных институциях с историей — но его конец оказался как будто бы предопределен: так, говорят, пожилые люди за полгода до смерти узнают о том, что их дни сочтены, понимают, что время осталось лишь на подготовку. Разбиты окна Центра им. Курехина, ставшего почти что домом для Тру (именно здесь проходил предпремьерный показ спектакля «Молодость жива», последее появление труппы на сцене), распалось содружество андеграундных театров Петербурга, творивших удивительные вещи, о которых никто не слышал — как насчет постановки «Зангези» Хлебникова? А спектакля по «Капитализму и шизофрении»? — наконец, под неумолимым ходом прогресса разрушилось пространство театра как таковое: неудивительно, что многие подельники Тру разбрелись в поисках лучшей жизни по лабиринтам видеоблоггинга и независимого кино. Финальную вещь Театра Тру стоит рассматривать как вершину бунтарской философии коллектива, как его прощальную записку.

В этом спектакле Тру, как впрочем и во всех прежних, нет декораций, перемен костюмов и мизансцен, медийных артистов, искрометных диалогов, уморительных этюдов, дрессированных зверей и дым-машины. Есть два больших динамика, пять монологов, ритмическая партитура и команда будто приунывших бородатых исполнителей.

Датчик измеряющий иронию зашкаливает с момента прочтения аннотации, где сказано прямо: этот спектакль — о том, «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Только законсервировавшиеся семидесятники, убежденнные ретрограды и бардоведы способны на голубом глазу цитировать Олега Митяева. Человек моложе шестидесяти лет, цитирующий Олега Митяева без иронии, находится в плену фальшивого пафоса, деструктивной ностальгии или летаргического сна.

Вопрос в том, возможно ли преодолеть инерцию культурных волн, восстать против диктата иронии, избежав при этом фальшивого пафоса? Это значило бы сделать шаг за пределы постмодернизма, а осмысленное взаимодействие, например, с культурными кодами и языковой природой бардовско-походной культуры — значило бы установление контакта присутствующих на показе спектакля «Молодость жива» со вселенной предшествующего поколения. Поколения, многим представителям которого вне зависимости от контекста не кажется смешной цитата из Олега Митяева.

Аннотация не обманывает: «Молодость жива» Театра ТРУ — действительно про бардов в свитерах, с гитарами, у костра. Но — вне надменного иронизирования, и в то же время вне устало-мудрого пафоса. Вещь столь же смешная, сколь страшная; столь же близкая к дальним границам современного театра, сколь традиционная с точки зрения внутренней драматической композиции.

Несколько слов о создателях спектакля: Театр ТРУ — это независимая команда, работающая в направлении «мета-панк-сказ» (по собственному определению), герои петербургского козявочного андергаунда (термин Феликса Сандалова). Основа основ спектаклей ТРУ — максимальное напряжение статики, помноженное на силу забористой декламации. Сочинители Александр Артемов и Дмитрий Юшков (второй как раз ушел с головой в более перспективный с материальной точки зрения видео-блогинг, теперь главный соавтор Артемова — композитор Настасья Хрущева) разрабатывают непаханное поле неолубочного пафоса, эпического романтизма и прочих почвеннических богатств, притом в эстетике аскетичного перформанса и постдрамы. Могучие и намеренно примитивистские речитативы, часто зацикленные и спотыкающиеся, исполняются небольшой группой артистов, сбегающих на репетиции ТРУ из разнообразных традиционалистских театров.

Если в ранних работах вроде «Так сказал Стас» (сага о хмурых пацанах с окраины, любви и смерти; исполняется в полной темноте под баян) или «Нет дороги назад» (лекция-квартет про самое главное; исполняется при свете видеопроекции под песню чеченского барда Тимура Муцураева) смыслообразующим принципом было сольное актерское самоуничтожение, то в «спектакле-песне» «Молодость жива» ставка сделана на изящный ансамблевый коллапс.

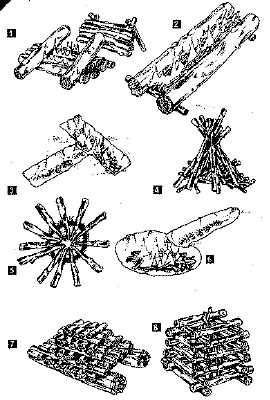

Отопление в здании отключено: со следующего дня тут начнется давно запланированный капитальный ремонт. Съежившиеся зрители в пуховиках, шапках и шарфах рассредоточились по расставленным спиралью стулям в пустом пространстве главного зала бывшего кинотеатра «Прибой». Посередине, то есть буквально «в центре внимания» — также кругом стоят пять пустующих стульев вокруг кучки осветительных приборов на полу. Приборы смотрят вверх, в полсилы подают фотоновый поток сквозь красный фильтр. Гигантские динамики издают достоверный звук пощелкивающего костра.

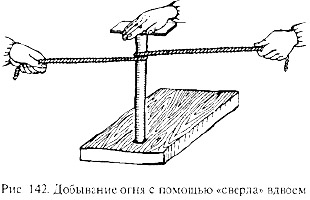

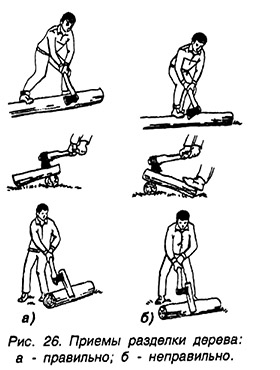

Мизансцена — одна на весь спектакль. Пять стульев в условном манеже занимают пятеро бородатых мужчин с свитерах. На всех — две акустические гитары. Склонившись к воображаемому костру, артисты упираются губами в закрепленные на стойках микрофоны. Неторопливое поочередное наборматывание подчеркнуто мужицких исповедей происходит под шум костра и гитарные переборы.

Голоса в темноте называют друг друга русскими именами Игнат, Борис, Глеб, Петр и Иван. Пять монологов (неизменно высокий эпический слог), иногда пересекающихся, отделенных один от другого повторяющейся песней-причитанием о помешательстве, с рефреном «подожги-ка свой дом» («Дурочка»; слова Анны Барковой, музыка Елены Фроловой), ближе к финалу складываются в гармоничную структуру; не лишенную персонажности, интриги и внезапно кастанедовской кульминации.

В отличие от предыдущих работ команды, тексты которых запросто можно ставить так и сяк (что сами авторы неоднократно подтверждали разнообразными версиями собственных «Стаса» и «Нереста», например), «Молодость жива» — случай сочинительского театра, где не только мизансцена продиктована текстом, но и наоборот. Неделимая целокупность: то ли пьеса, в центре внимания которой пятеро сидящих у костра мужчин, тянет за собой круговую рассадку зрителей и полумрак, то ли наличие в холодном репетиционном пространстве Центра им. Курехина пятерых бородатых актеров в свитерах наталкивают на ассоциации с ночным сидением походников у костра, и так появляется пьеса.

Пять человек, расположенных по кругу лицом к центру, в плане повторяют форму звезды. В статичной мезансцене пентаграмма в отличие от похожего на игру в «Монополию» квадрата, или дикутующего мелодраматический зуд треугольника, уже сама по себе заявляет ритуальное действие. Распознав звезду, семантический тумблер зрительского мозга щелкает, обеспечивая таким образом бесперебойное поступление отфильтрованной информация об устройстве мироздания.

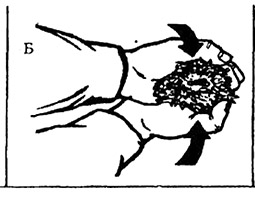

Поступающая информация — аудио-визуального свойства, — прибегая к терминологии Даниила Вачегина (комиссар и импресарио подпольного театра Петербурга), — уязвляет своей красотой. Красотой не только литературного толка (к ней вернемся), но и чисто исполнительского, если не сказать технического. Чего только стоит учащенное постукивание ладонью по микрофону в такт тихой песенки, исполняемой на летовский манер. Здесь же образуется ассоциативная чехарда, переключающая внутренний взор от слова «винтик», благодаря зацикленному его повторению, превращающегося в какое-то хлебниковское «тикавинь». Вкупе с заполняющим паузы звучанием пламени костра и мерными хоровыми (безэмоцинальными) камланиями полушопотом под гитарный перебор все это обретает содержательный смысл пляски индейцев у костра.

Стержень постановки, та самая песня Елены Фроловой

Наподобие того, как автоархеология предлагает проложить путь познания вселенной через собственное «я», космогония Театра ТРУ упорно концентрирует внимание публики на феномене среднего русского мужика. Пять человек, расположенных по кругу лицом к центру, если мысленно взглянуть сверху, оттуда, куда уходит воображаемый столб дыма, очерчивают границы одного — витрувианского человека. Что позволяет всех пятерых суммировать и воспринимать как грани, проявления, сущности одного бородатого сурового русского мужика: одновременно архетипического и, по всем признакам, ныне живущего. Минуя рассуждения о сущностной важности гендерного вопроса (которые были бы здесь столь же уместны, сколь бесперспективны), рассмотрим явленое пятимужие пристально и просто.

Средний возраст артистов — 30 лет. В общем, как и средний возраст населения планеты. Их героям — по 50. Кроме одного, которому 27. Игнату 50 лет, Борису тоже 50 лет, ровно как и Ивану, а также Глебу. Четверым — по 50. Пятым должен был быть отец Петра, ему тоже было бы 50. Но он умер 27 лет назад, в день зачатия сына по имени Петр. 27 лет — Петру. Он тоже здесь. Петр будет говорить последним.

Реплики Игната (впрочем, имена персонажей совершенно не важны, и, кажется, артисты периодически этими именами запросто меняются) произносит Александр Плаксин (выдающийся артист, рос в семье геологов-походников). Его сказ — о молодости, которая жива. О своей мисии — быть молодым, не стареть душой. Он — титульный, фронтальный; сам себе цитата шлягера нетленного сочинения Владимира Бурдина (поклон ветерану уральского панка, вынесенный в заглавие спектакля, носит тут, конечно, не столько эстетический, сколько идеологический характер). В пифагорейской трактовке пентаграммы, Игнат мог быть водой.

<...> Молодость — такое дело, ее не сохранять нужно, а создавать. Каждый день создавать. Руками и ногами, всем телом. Но и тела целого недостаточно. Молодость — она духом создается. Я вот мозг свой, ум каждый день укрепляю, развиваю — каждый день что-то новое учу. Потому что молодость — она в уме, и в духе, в здоровом теле — здоровый дух, и наоборот тоже верно. Знаю о чем говорю. Как ни крути — результат налицо. Один раз только 42 дали. Да и то я спросонья был.

И жене своей говорю: хочешь молодой быть — новое учи и тело укрепляй. Только не слушает она меня. Старенькая стала совсем. 45, меня на пять лет моложе — а старенькая уже. И выглядит вроде хорошо, красивая она у меня, но старенькая. Моложе своих лет ей не дают. Да и не надо ей как будто этого. Ей этого не надо. А мне как быть? Когда жена старенькая? Как быть? Смотрю на нее — и вижу, что старенькие мы. Оба старенькие. Но я-то молодой! Мне-то как быть?

И сын наш в нее пошел. 27 лет — а старенький. Старенький уже. 27 исполнилось — и старенький сразу стал. Огня нет в нем. Молодость огнем не горит. Как тут быть? <...>

Историю Ивана озвучивает круглоликий добряк Евгений Сиротин (работает актером в Филармонии и детском музее «Лабиринтум»). Его герой — другая вершина звезды, вторая грань пентограммы мужика, — земля. Отвечает за базис, основу основ, фундамент мироздания. Иван. Золотая середина, стандарт, норма. В роддоме родителям не стали называть цифр, просто сказали: «Средний он у вас».

<...> Так и жил я, так и рос. Бегал не быстро, не медленно. Ел не много, не мало. Нормально ел. Нормально рос. На ноги встал и ходить начал. Заговорил не рано, не поздно, а как время пришло — так и заговорил. Место свое с малых лет знал. Не в начале, не в конце, а посередине. Мать когда гладила по голове, так и говорила: золотая ты моя середина! Сына! Сына-середина.

Так и вырос. Выучился, обучился. Знания получил. Не много, не мало, а столько, сколько нужно. Звезд с неба не хватал, как говорится… Звезд не хватал, а что нужно брал.

Детей нарожали. Не много, не мало, а двоих родили. И нужды не испытывали. И роскоши сильной не знали. Так, нормально жили. Средне. Средненько. Как полагается. <...>

Третья ипостать видавшего виды обобщенного мужа представлена персонажем по имени Глеб. Огонь. Глеб воплощает неумолимую тягу к совокуплению. Артемов (в беседе о смыслах) определяет этот образ просто, но лирически: «Одинокий мачо, страдающий от сладости познания женщин; мученически несет крест сладострастия». Монолог Глеба произносит брюнет-баритон с орлиным взглядом и непобедимой щетиной Семен Афендулов (проработал десять лет в театре «Комедианты» на Лиговском).

<...> Мне 50, а любимую свою так и не нашел. Сладость была, а любимой не было и нет. Искал её всю жизнь тщательно. Ни одну не пропускал, если интерес какой-то рождался, помнишь, Глеб? А рождался он часто. Сладость и радость – плохо разве это? Когда особенно красоток так много. Кровь играет, сахар тает. Много их. Сладкие. На одну смотришь – голосок ангельский. Другая умная, скажет что-нибудь – только молчишь в ответ. А бывало и понять нельзя, отчего оторопь в теле. Мёд и сахар. Много их, сладких. Не сдержаться, не удержаться. Но как только душа гореть начинала, горечь чувствовал – сразу к другой уходил. Как сладость уходила – к другой уходил. Уходил, потому что не любил, когда горько. <...>

Евгений ‘Гаер’ Плаксин — не актер, но поэт, а также брат актера Александра Плаксина. В спектакль он приглашен озвучить реплики персонажа по имени Борис. Борис подобен Чудостворцу из «Старухи» Хармса, который знал, что он чудотворец, но прожил всю жизнь, не совершив ни одного чуда. Борис — богатырь, не нашедший себе богатырского применения, и оттого ставший поэтом (в текст фантастически органично вписана гаеровская лирика). Из пяти стихий пифагорейской пентаграммы — не умеющий по-актерски прочитать текст Гаер в ответе, пожалуй, за воздух.

<...> Дел тоже много не делал. В делах тоже сила распыляется. Поэтому и богатырей рождается немного. Дел много на земле, всех не переделаешь. Для этого не богатыри нужны, а люди дела. Люди дела делают дела. А богатырь в ожидании своей битвы пребывает. Пребывает в недеянии, вне дела пребывает, в ожидании. Богатырь не делает. Богатырь ждет, а потом вступает в бой. Много может лет пройти в ожидании. Может бой и не начаться вовсе. Все равно, пока ждешь ты его – богатырь ты. Но важно просто ждать, и дело никакое не начать в ожидании. Ждать и не делать. Тогда богатырь ты. А как дело начнешь – сразу понятно, что не богатырь ты, а человек дела. <...>

Монолог Петра ожидается с нетерпением. Монолог Петра разрешает саспенс. Дело в том, что связующим звеном всех прозвучавших историй маячит отсутствующий как Годо его отец. Устами собравшихся друзей легенда гласит: отец Петра сгорел заживо в палатке 27 лет назад на этом же самом месте. Однако, речь не о несчастном случае, а о некоем благостном и таинственном в своих мотивациях поступке героя, чьей любимой песенкой была эта самая: «Подожги-ка свой дом, подожги-ка свой дом». Предварительно в палатке был зачат Петр, от воспламенения мать спаслась, а смеющийся отец остался сгорать от любви, чтобы стать пылью на ветру, не желая больше «созерцать вечный круговорот неба».

Из большого монолога Петра — одного из величайших монологов современной русскоязычной драматургии вообще — мы узнаем не только, что у него был за отец, но и, например, что он все прекрасно помнит, хоть и не было на свете его еще на свете. Но главное не то, что мы что-то вообще из этого монолога узнаем и наблюдаем любопытную вариацию канонического анагнорисиса; главное здесь — ритмически организованная разработка по сути музыкальной темы спектакля, где вместо нот — слова. Слова кульминации звучат вкрадчивее, едва размеренне, суммируют предшествующие интонации, подготавливая всех собравшихся к коде.

Пятая вершина пентаграммы за неимением альтернатив — дух. Исполняет Василий Титунин, обладатель гладких и шелковистых, собранных в хвост волос, непоколебимого взгляда за горизонт, а также строгой квадратной бороды (актер, музыкант, геймер).

<...> Мне 27, а я как будто бы уже глубокий старец. Мне этот мир абсолютно понятен. Как будто я на этой земле с момента ее зарождения. Как будто бы я уже глубокий старец.

И был я везде, и всем я был. Был я человеком дела, и был пылью на ветру. Был воином бесстрашным, и созерцал вечный круговорот неба. Был хорошим человеком, и был человеком плохим. Был подобен растению, и был подобен птице или червю. И был твердым сгустком камня. Был несоизмерим, и был измеряем – был пылью на ветру. Я был созерцающим вечный круговорот неба, и был пылью на ветру. Был человеком дела и был богоподобен. Был богоподобен, но был и как дятел долбящий – клювом стучащий. И таким, и другим я был. Как будто я на этой земле с момента ее зарождения. <...>

Буквальные цитаты из одиозного и регулярно блокируемого за запредельное непотребство видео-блогера Сержа Дур-Дачника становятся здесь отправной точкой для манифеста человека, осознавшего главное. Человека, которому «этот мир абсолютно понятен». И возраст не спроста — таким людям, разумеется, всегда рады в клубе 27.

Однако, здесь ницшеанец Петр — лишь ⅕ общего вырисовывающегося человека-мужика. Мужика отчасти всесильного, отчасти сладострастного, не совершающего подвигов в бесконечном ожидании, стремящегося к нормальности и не забывающего держать руку на пульсе.

Настасья Хрущева:

«Текст здесь маскируется под пять историй-монологов, но на самом деле строится как музыкальная композиция. Не то, чтобы это соответствовало какой-то конкретной музыкальной форме, но сам принцип развития материала для меня аналогичен тому, как я работаю с нотами. Здесь важен яростный вектор, направленность в одну пульсирующую точку, вокруг которой заверчивается словесное плетение, в одно главное слово: у нас это слово — «помнишь» («помню», «помните»). Другими не менее важными «объектами» становятся имена — Борис, Глеб, Иван, Игнат, Петр — они материальны, для нас они составляют русскую языковую матрицу, опорную конструкцию русской словесности».

Александр Артемов:

«Попутно тут происходит еще и примирение с поколением родителей – которое до определенного возраста, особенно в 90-е, мы презирали. Отказывались его принять, слишком поверхностно понимали – что такое наивный советский человек. Сейчас пришло время переосмыслить это, понять, что такое они и что такое мы, и сколько всего от них находится сейчас в нас. Языковая основа текста — речь условного советского походника, представителя технической интеллигенции: это особая, самобытная субкультура. Сам этот тип речи сейчас находится на грани исчезновения, и в спектакле мы его не столько воссоздаем, сколько пересоздаем. Сегодня из-за удаленности по времени этот язык сам по себе эстетизируется, мифологизируется, кристаллизуется в готовые формулы. Поэтому сейчас легче увидеть в нем особую поэтику, чем 30 лет назад, когда он реально существовал. И когда мы стали ее исследовать – поняли, что в нас до сих пор жива эта советская вертикаль, этот тип красоты. И мы увидели этих людей – людей бардовского типа – не «уродами», которыми они обычно представляются сейчас, в эпоху постмодерна, а объемными, рефлексирующими и при всей своей наивности — сложными; даже более сложными, чем мы сами».

Подобно тому, как бесполезные для общества чемпионы аркадных игр 80-х становятся супергероями, спасающими планету в маразматическом блокбастере Криса Коламбуса «Пиксели», в центре внимания Артемова и Хрущевой — суперсила аутсайдера. Актер в России, вне зависимости от степени дарования, — аутсайдер по определению. Его суперсила — в хмурой потаенности его суперсилы. От команды исполнителей, в которых намеренно выставляется на первый план кухонная подавленность, авторы добиваются лубочного примитивизма в исполнении, оборачивающегося необогатырством. Замес начинает бродить, поднимается выше уровня логического повествования и принимается испускать колебания спиритуалистического толка. Придя в себя, Станиславский назвал бы все это жизнью человеческого духа.

Театр ТРУ предпочитает прямой контакт. Авторы освобождают зрительский мозг, привыкший к многоканальному потоку информации, от внешней динамики, от второго плана, от «подводных течений», от «четвертой стены» и от постмодернистской игры в случайные смыслы. Внимание концентрируется на тексте, озвучен который при помощи единой на всех интонации. Таким образом, как справедливо заметил сто семь лет назад в этом же городе выдающийся теоретик театра и режиссер Николай Евреинов: «база эстетическаго созерцанія — сосредоточенность вниманія на опредѣленномъ, индивидуальномъ предметѣ».

Отечественная театральный пантеон может похвастаться небольшим количеством представителей прямого контакта, заботящихся о создании базы эстетического созерцания. Самый видный из них — Иван Вырыпаев, явивший миру не только собственную драматургическую методологию и фирменный лексикон упоротого проповедника, но и чисто режиссерский феномен под условным названием «театр текста». Это когда артисты на сцене обращают речи в зрительный зал будто буддисты-переводчики; то есть не играют вовсе, а без потерь транслируют авторский текст в комфортных условиях. Оказывается, именно такого типа антирежиссура и способна провести зрителя по тончайшей вырыпаевской границе между пафосом и иронией, не заступив ни на миллиметр ни туда, ни сюда.

Иван Вырыпаев преподавал театральные премудрости в Иркутском театральном училище. В Иркутском театральном училище учился театральной премудрости в частности у Вырыпаева Александр Артемов.

Самый привередливый литературный редактор не отыщет заусенца в словесных полотнах что просветленного худрука «Практики», что взвинченных петербургских маргиналов. Однако, не в пример вырыпаевским стерильным спектаклям-презентациям, акции ТРУ отстаивают эстетику lo-fi.

Рука устает играть один и тот же перебор, слова путаются, ритм шатается: актеры будто идут по канату над пропастью, и от падения непостижимым способом удерживают друг друга. Взаимное напряжение приводит к финальному пафосу особого свойства; не литературного, не поэтического, не музыкального и не физического. Срабатывает фактор максимального, насколько позволяют условия, актерского пристуствия в собственных монологах — потенциальные исповеди лузеров оборачиваются героическими сагами. Как песня «Дурочка» превращается в депрессивный акустический панк. Как цитата из Олега Митяева перестает вызывать улыбку, будто регенерируя, актуализируя сущностный стержень общих культурных повадок — собираться вместе, садиться в круг, погружаться в воспоминание и петь песню.

Парадокс творчества Театра ТРУ в том, что они занимаются не просто передовым, но и тотально непрактичным театром. Такое творчество имеет смысл до тех пор, пока у него нет перспективы. Как у богатыря, который в действительности является богатырем до тех пор, пока не совершил ни одного подвига. Филигранно сложенное, объемное театральное сочинение — герметично как клумба в покрышке. И сколь бы осознанно эта клумба не была стилизована под аутентичный ЖСК-арт, акт перетаскивания такого объекта в общественную зону мегаполиса в общественном сознании рискует обрести признаки вредительства. В этом смысле, команда в очередной — и последний — раз продемонстрировала неделимость своей сущности, буквально соотвествуя своему названию. ТРУ.